Статьи

21.01.2026. Северо-Запад России обладает потенциалом для развития гидро- и ветроэнергетики. Но в условиях существующего профицита энергогенерации темпы внедрения возобновляемых технологий замедлены. Эксперты предполагают, что в ближайшее время регион продолжит идти по пути реализации локальных «зеленых» проектов, которые будут дополнять традиционную генерацию.

По данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), на декабрь совокупная установленная мощность объектов ВИЭ в России составила 7,08 ГВт. В структуре установленной мощности лидируют ветровые и солнечные электростанции, на которые приходится по 2,97 и 2,6 ГВт соответственно, и малые гидроэлектростанции мощностью до 50 МВт (1,31 ГВт). Помимо этого, эксплуатируются электростанции, функционирующие на основе биомассы, биогаза, свалочного газа, твердых бытовых отходов и геотермальной энергии совокупной мощностью более 200 МВт.

Что касается Северо-Западного федерального округа, то он имеет свои особенности. «Например, здесь не так много солнечного света, но при этом из-за близости к большим водным пространствам — неплохие ветровые ресурсы, есть водный потенциал на малых реках в Карелии. Также в ряде регионов хорошие лесные массивы и деревообработка, что позволяет использовать древесные отходы для выработки электроэнергии и тепла», — отмечает Дмитрий Степанов, генеральный директор ООО «Альтрэн».

По данным АРВЭ, в СЗФО на сегодняшний день представлены объекты ВИЭ-генерации на основе энергии ветра, воды, биомассы и свалочного газа совокупной установленной мощностью 708,4 МВт. Наибольшая доля приходится на малые гидроэлектростанции (492 МВт) и ветроэлектростанции (208 МВт). «Разветвленная сеть рек и стабильная ветровая нагрузка в ряде районов формируют хороший потенциал для дальнейшего развития этого сектора», — отмечает Алексей Жихарев, директор АРВЭ.

В Мурманской области функционирует крупнейшая в мире ветровая электростанция за полярным кругом общей мощностью 202 МВт — Кольская ВЭС. В 2024 году в Республике Карелия были введены в эксплуатацию Белопорожские малые ГЭС по 24,9 МВт каждая. «Удаленность значительной части территории СЗФО от единой энергосистемы является базой для развития автономных гибридных энергоцентров на базе малых и средних ветровых установок, значительное количество малых ВЭУ было построено более двадцати лет назад в Мурманской и Архангельской областях», — добавляет господин Степанов.

Развиваются в округе и объекты на основе использования биомассы, в частности ТЭЦ «Белый Ручей», функционирующая на основе сжигания отходов деревообработки, в Вологодской области и БиоЭС на свалочном газе «Новый свет» в Ленинградской области.

Малая доля

По данным Системного оператора единой энергетической системы (СО ЕЭС), доля ВИЭ, без учета атомных электростанций, в энергетике СЗФО составляет 12,8%. При этом, по словам Сергея Черепова, директора департамента энергетики компании «Рексофт», суммарная установленная мощность всех ветровых и гидроэлектростанций региона почти в полтора раза ниже суммарной установленной мощности Ленинградской АЭС. Такое распределение отражает исторические и географические факторы развития энергетики региона с развитой промышленностью, крупными городами и ограниченными возможностями для строительства больших ГЭС, как на Волге или реках Сибири.

Кроме того, крупные и стабильные АЭС и ТЭЦ Северо-Запада уже обеспечивают профицит электроэнергии. По статистике СО ЕЭС, типичными значениями для ОЭС Северо-Запада являются генерация на уровне 12–13 тыс. МВт•ч при потреблении в 10–11 тыс. МВт•ч, разница передается в ОЭС Центра. Поэтому здесь нет рыночных предпосылок для активного ввода новых генерирующих мощностей в отличии от южных областей.

«Изменения ситуации можно ожидать только в случае существенного роста энергопотребления. Так, согласно распоряжению правительства, Кольская АЭС была выбрана как перспективная площадка для развития и размещения центра обработки данных (ЦОД). Есть вероятность, что наращивание энергопотребления приведет и к росту мощности ВИЭ»,— отмечает Олег Шевцов, заместитель генерального директора ООО «Проект №7».

В целом, если делать благоприятный прогноз, то, по словам Николая Бабинова, продакт-менеджера по ВИЭ бренда SmartWatt, доля ВИЭ в округе может вырасти до 5–7% уже в ближайшие десять лет. Но пока возобновляемые источники энергии не выдерживают конкуренции с традиционными, о чем говорит большое количество атомных и угольных электростанций — они и обеспечивают основу электроснабжения. Ключевой барьер, по мнению эксперта, — суровый климат, который ограничивает эффективность солнечных и ветровых станций. Плюс для развития ВИЭ необходимы большие объемы инвестиций, которые нелегко привлечь с учетом региональных особенностей.

Перспективы развития

Сегодня действующие энергобалансы Северо-Запада не предусматривают резкого наращивания доли ВИЭ, что отчасти объясняет текущее затишье в этой сфере. «Технологии возобновляемой генерации пока не стали привлекательными для частных инвестиций из-за их относительно высокой стоимости, неустойчивой работы, спорной экологичности и общего уровня зрелости. Крупные потребители энергии в первую очередь заинтересованы в стабильных и надежных источниках, чего ВИЭ на данном этапе в полной мере обеспечить не могут. В итоге при небольшом интересе как со стороны рынка, так и со стороны регулирующих органов, развитие возобновляемой энергетики в СЗФО пока продолжается медленно», — отмечает господин Бабинов.

До 2028 года, по данным АРВЭ, в СЗФО запланировано к вводу еще 28,5 МВт объектов ВИЭ-генерации, включая две малые ГЭС. Сегозерская гидроэлектростанция (8,1 МВт) в Республике Карелия будет реализована АО «Эн+Генерация» в 2026 году, а также ПАО «ТГК-1» реализует проект ГЭС «Арктика» (16,5 МВт) в Мурманской области до конца 2028 года.

По мнению Дмитрия Степанова, наиболее перспективным направлением для СЗФО видится развитие АГЭЦ — автономных гибридных энергоцентров на базе ВИЭ и накопителей энергии с основной целью замещения неэффективной дизельной генерации, которая используется в удаленных населенных пунктах. «Это сложная как в техническом, так и организационном плане задача, так как требует объединения не только усилий потенциальных инвесторов, но и работы администраций, муниципалитетов, а также региональных энергетических комиссий. Также видится потенциал в развитии ветровой генерации, выдающей электроэнергию как в сеть, так и крупным промышленным потребителям на прямую», — добавляет эксперт.

По словам господина Шевцова, развитие альтернативной энергетики в регионе сдерживают и технические проблемы: слабо развитые сети для подключения ВИЭ и недостаток систем хранения энергии. «Далеко не каждая компания готова закупить без гарантий рентабельности дорогое и сложное в эксплуатации оборудование, особенно в условиях северных зим. Поэтому без вложений крупных игроков рынка, частных инвесторов или государственной поддержки преодолеть технический барьер не получится», — отмечает он.

Актуальна и проблема импортозависимости, особенно в части критичных компонентов. «Однако системная государственная поддержка и формирование отечественных индустриальных кластеров позволяют последовательно наращивать локализацию. Определенные успехи уже достигнуты: в некоторых нишах, таких как малая гидроэнергетика, российские компании конкурируют с глобальными игроками, что закладывает фундамент для устойчивого развития ВИЭ-сектора в долгосрочной перспективе», — добавляет господин Бабинов.

В целом, по мнению экспертов, поскольку государственная поддержка в принципе является ключевым фактором роста «зеленой» энергетики в России, можно ожидать, что развитие ВИЭ на Северо-Западе продолжится в первую очередь там, где это экономически и технологически обосновано. Скорее всего, локальные проекты не смогут претендовать на замещение значимой доли традиционной генерации, однако смогут эффективно дополнить ее.

Антонина Егорова, kommersant.ru

Вы по-прежнему управляете своими наиболее важными активами, глядя в зеркало заднего вида? На протяжении десятилетий управление котлами было реактивной игрой — циклом планового технического обслуживания, запаздывающих показателей и обоснованных догадок. Этот старый способ сломан, он теряет энергию и прибыль, пока вы летите вслепую.

Индустриальный мир переживает сейсмический сдвиг, цифровую трансформацию, которая заменяет догадки уверенностью. Ключ заключается в использовании возможности данных в реальном времени, переходя от реакции к состоянию предсказания и точной оптимизации. Речь идёт не только о новых гаджетах; Речь идёт о фундаментальном изменении операционной философии.

В этой статье рассматривается, что интеграция аналитики в реальном времени с вашей системой котла — это не просто обновление, а стратегический императив устойчивого развития. Мы узнаем, как эта технология позволяет заводам сокращать энергопотребление, достигать целевых показателей выбросов и достигать нового уровня стабильности процессов. Пора перестать реагировать и начать командовать.

Ограничения традиционного мониторинга котлов

Старый подход к обслуживанию котла наполнен дорогостоящими предположениями. Рассмотрим распространённую практику продувания сажей по календарю. Вы либо слишком часто убираете, тратите драгоценный пар и размываете трубы котла, либо убираете слишком поздно, позволяя накапливаться грязи, снижающей эффективность, и это мешает теплообмену.

Это напрямую приводит к проблеме задержки данных. К тому времени, когда ручная проверка или заметное снижение выработки пара сигнализируют о проблемах, ущерб уже нанесён. Согласно отраслевым анализам, такой реактивный подход является основной причиной незапланированных простоев, проблемы, которую удалённая диагностика на базе IoT предназначена для решения.

Кроме того, традиционные системы рассматривают критические метрики как изолированные островки информации. Вы можете увидеть температуру дымовых газов, но не увидите её сложную связь с качеством топлива, потоком пара и степенью загрязнения. Без интегрированной платформы вы видите только симптомы, а не коренную причину, что делает настоящую оптимизацию невозможной.

Суть решения: что означает «аналитика в реальном времени» для системы котла

Давайте внесем ясность: аналитика в реальном времени — это не просто еще одна приборная панель, на которой мелькают цифры. Речь идет о преобразовании постоянного потока необработанных данных в практическую предиктивную аналитику. Это мозг, который наделяет вашу котельную систему своими ощущениями, используя передовые датчики и алгоритмы для непрерывного анализа параметров, которые действительно имеют значение.

Эта разведка основана на нескольких ключевых данных. Мы отслеживаем эффективность теплопередачи, отслеживая перепады температур, обнаруживая малейший признак загрязнения в момент его начала. Мы анализируем состав жидкости и газа, чтобы предсказать накипь и коррозию до того, как они навредят вашим активам — возможность, демонстрируемая такими системами, предоставляющими эти критически важные данные. Мы даже используем акустические и давление, чтобы понять реальную эффективность систем очистки — принцип, лежащий в основе точности технологий инфразвуковой очистки и HISS®. Такой уровень понимания крайне важен, поскольку исследования показывают, что мониторинг на основе ИИ может повысить операционную эффективность до 15%.

Этот богатый, непрерывный поток данных поддерживает мощные предиктивные модели. Эти модели могут с поразительной точностью прогнозировать накопление загрязнений, предсказывать износ компонентов и рекомендовать идеальный момент для цикла очистки или обслуживания. Это сила перехода от фиксированного графика к динамичной, основанной на условиях стратегии — ключевой принцип Индустрии 4.0 в современных котлах.

Влияние: измеримые улучшения устойчивости и эффективности

Переходя к стратегии, основанной на данных, результаты не абстрактны — они мгновенные, измеримые и значимые. Преимущества распространяются на всю вашу деятельность, начиная с счета за электроэнергию и покрытия CO₂.

Оптимизированное энергопотребление и снижение CO₂ следа

Сдувание сажи по данным по требованию, как это с помощью технологии HISS®, напрямую нацеливается на потребление пара. Вместо того чтобы убирать вслепую, вы делаете чистку с хирургической точностью только тогда, когда и там, где это необходимо. Это может привести к снижению потребления вспомогательной энергии на 2-5%, что напрямую снижает расходы на топливо и связанные с этим выбросы CO₂. Это осязаемый шаг к достижению ваших целей в области устойчивого развития — процесса, подробно описанного в нашем руководстве по эксплуатации устойчивых котлов на биомассе.

Снижение вредных выбросов (NOx, SOx)

Более чистый котёл — это более эффективный котёл, и эффективный котёл обеспечивает оптимальное горение. Предотвращая загрязнения и обеспечивая стабильную работу, аналитика в реальном времени помогает минимизировать образование вредных выбросов, таких как NOx и SOx. Это полезно не только для окружающей среды; Он критически важен для поддержания нормативных требований и предотвращения дорогостоящих штрафов. Как показывают такие платформы, как Prometha от Cleaver-Brooks, интегрированный мониторинг является ключом как к эффективности, так и к соблюдению требований.

Увеличенный срок службы активов и сокращение отходов

Профилактическое обслуживание, основанное на данных в режиме реального времени, является лучшей защитой от катастрофических сбоев. Это позволяет выйти за рамки реактивного ремонта и предотвратить ненужный износ из-за чрезмерно агрессивных графиков очистки. Это продлевает срок службы дорогостоящих котельных труб и компонентов, сводя к минимуму отходы материала и снижая затраты на замену. Вы не просто экономите деньги; Вы сохраняете срок службы наиболее важной инфраструктуры.

Повышенная стабильность и надёжность процессов

Наконец, мониторинг в реальном времени является основой надёжности эксплуатации. Это предотвращает сбои в процессе, приводящие к остановкам и потере производства. Например, система раннего предупреждения о переносе предоставляет необходимые данные, необходимые для предотвращения отключения, обеспечивая стабильную эффективность выхода и ресурсов. Именно так вы используете умные технологии для постоянного совершенствования и превращаете свой котёл из обузы в предсказуемое, высокоэффективное средство.

Заключение: Будущее — это интеллектуальная, самооптимизирующая система котла

Посыл ясен: интеграция аналитики в реальном времени превращает котёл из пассивного, грубого оборудования в интеллектуальную, динамичную и отзывчивую систему. Это разница между тем, чтобы ездить по карте, и ездить с живым GPS, который перенаправляет вас по трафику, который вы ещё даже не видите.

Такой подход, основанный на данных, больше не является роскошью; Он необходим для достижения современных целей устойчивого развития, соблюдения строгих норм по выбросам и повышения операционной рентабельности. Она согласует ваши экологические цели с финансовыми, доказывая, что то, что хорошо для планеты, хорошо и для ваших финансовых результатов. Путешествие на этом не заканчивается.

Следующий рубеж — это создание полностью автономных, самооптимизирующихся сред котлов с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Управление теплом находится в авангарде этой эволюции, разрабатывая интеллектуальные системы, которые будут стимулировать следующее поколение устойчивой промышленности.

Источник: heatmanage.com.

Различия между котельными для объектов нефтехимии (НХ) и объектов газовой отрасли (ОГ-сектор) не ограничиваются техническими характеристиками или выбором топлива. Даже при равной мощности и идентичной топливной базе это будут два принципиально разных проекта — по архитектуре, требованиям безопасности, роли в технологическом процессе и, главное, по логике взаимодействия с заказчиком.

Первое и самое очевидное различие — уровень требований к безопасности. На нефтехимических объектах риски, связанные с взрыво- и пожароопасностью, гораздо выше. Это объясняется не только наличием легковоспламеняющихся жидкостей и паров, но и плотной интеграцией котельной в общую технологическую цепочку. Нормативные документы в этом сегменте строже: в проектировании приходится учитывать десятки стандартов и внутренних регламентов, включая обязательное использование взрывозащищённого оборудования, резервирование систем жизнеобеспечения и комплексную газоаналитику. В котельной для НХ порой буквально «на каждый вдох» стоит датчик. В ОГ-секторе требования могут быть менее жёсткими — особенно если объект не входит в зону газораспределения. Там зачастую достаточно стандартных решений: контроль загазованности, искрогасители и меры противопожарной безопасности в рамках СП.

Функционально котельные на нефтехимии и в газовой отрасли тоже различаются. В НХ котельная — это не просто источник тепла, а технологически значимый узел. Получаемый пар участвует в производственных процессах: от регенерации и продувки до конкретных реакций. Поэтому здесь предъявляются особые требования к стабильности параметров, скорости выхода на режим и возможности точной регулировки. В газовой отрасли чаще речь идёт об автономной системе теплоснабжения, не включённой в основную технологическую цепь. От неё требуется надёжность, быстрый запуск при низких температурах и высокая степень отказоустойчивости — без сложных сценариев управления.

Не менее важным фактором остаётся специфика заказчика. В нефтехимии это, как правило, крупные холдинги с жёсткими корпоративными стандартами. Проектная документация, выбор материалов, требования к системе управления и даже перечень допустимых поставщиков — всё это строго регламентируется. В некоторых случаях требования касаются буквально каждой гайки. В газовом сегменте состав заказчиков более разнообразен. В одном случае это может быть крупный подрядчик Газпрома, в другом — региональная компания, у которой есть возможность гибко подойти к техническому заданию и сосредоточиться на решении прикладной задачи без избыточной бюрократии.

Отличается и подход к выбору материалов и решений. На объектах нефтехимии чаще применяются материалы с высокой коррозионной и жаростойкостью, с двойной герметизацией, применяются только сертифицированные и огнестойкие теплоизоляционные системы, используются фторопластовые прокладки и более дорогие узлы автоматики. В газовом секторе возможен более прагматичный подход, особенно если объект не относится к категории опасных. Там допустимо использование стандартных, но надёжных решений — в рамках принципа разумной достаточности и экономической эффективности.

Различается и сам ритм проекта. В НХ тендеры проходят дольше, согласования сложнее, а период между утверждением концепции и началом поставки может растянуться на месяцы. Однако и ошибки тут не прощаются. В газовом сегменте сроки реализации часто короче, решений — больше, но зато возрастает количество «ручного управления» и спонтанных изменений уже на стадии исполнения.

Сравнивая эти два подхода, можно сказать, что котельная для НХ — это проект из категории «сдали реактор». Он требует высокой квалификации, знания нормативной базы, опыта проектирования в опасной среде и умения соблюдать все формальности. Работа в газовом сегменте — это про практичность, надёжность, способность быстро принять решение и адаптироваться к изменяющимся условиям. Обе категории требуют профессионализма — но в разных проявлениях.

Источник: https://modks.com/blog/chem-otlichaetsya-kotelnaya-dlya-og/

ООО «ЭКОХИМТЕХ» — инновационный российский разработчик и производитель смазочных материалов ECOFES для различных отраслей промышленности. Предприятие создает продукты, обеспечивающие технологическое превосходство и способствующие устойчивому развитию будущего для партнеров, индустрии и общества по всему миру.

Спектр выпускаемых смазочных материалов включает: моторные масла, трансмиссионные масла, индустриальные масла – всего более 700 SKU в портфеле. Более 40 продуктов прошли успешное импортозамещение. Созданы 8 уникальных для российского рынка продуктов.

Более 20 лет «ЭКОХИМТЕХ» сотрудничает с РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, ведет активную работу по замене импортных продуктов на аналоги нашего производства. Смазочные материалы бренда ECOFES обеспечивают топливную экономию, чистоту узлов техники, износостойкость деталей, минимизацию загрязняющих веществ и защиту экологии.

Производство расположено в г. Энгельс Саратовской области и занимает площадь 1500 кв.м. Складской комплекс – 1200 кв.м. Собственная территория – 2,7 га. Производственная мощность в год – до 12 тыс. тонн.

Имеются собственный научный центр и лаборатория, которая оснащена всем необходимым оборудованием для контроля качества готовой продукции (по стандартам ASTM и ГОСТ), а также для создания новых позиций смазочных материалов. Контроль качества продукции осуществляется на всех этапах производства, каждая партия проходит проверку на соответствие заявленным показателям, что позволяет достичь высоких стандартов качества и гарантировать эффективную работу смазочных материалов в различном оборудовании. Предприятие регулярно проходит технические аудиты заказчиков, в том числе в 2024 и 2025 гг. ПАО «Газпром».

Разработана технология фосфатированного сложного эфира (ESTER), являющегося основным компонентом в собственной композиции присадок моторных масел и смазочных материалов ECOFES:

- Высокоэффективный пакет присадок, содержащий фосфатированный сложный эфир обеспечивает отличные антифрикционные и противоизносные свойства, гарантирующие надежную и эффективную работу механизмов.

- Полиальфаолефины (базовое масло IV класс) с отличными низкотемпературными свойствами.

- Алкилированный нафталин — чрезвычайно стабильная основа масла с хорошей растворяющей способностью.

Предприятие не закупает готовые пакеты присадок, а самостоятельно их производит, гарантируя качество, эффективность и надежность эксплуатации агрегатов:

- РАО + алкилированный нафталин + эфир,

- Облегчение холодного пуска,

- Высокая несущая способность,

- Низкая коррозионная активность,

- Снижение изнашивания трущихся элементов,

- Высокоэффективный пакет присадок, содержащий ФЭС.

Преимущества масел ECOFES – это высококачественные базовые масла и высокоэффективные композиции присадки (производство из лучших в России компонентов), а также международные стандарты качества (ISO 9001:2015).

Компания последовательно реализует стратегию замещения импортных смазочных материалов на индустриальных предприятиях РФ, следуя целям национального развития, что способствует укреплению экономической независимости, энергетической безопасности и развитию отечественного производства.

Смазочные материалы производства ООО «ЭКОХИМТЕХ» позволяют повысить устойчивость производства, увеличить надежность и эффективность оборудования, снизить затраты на приобретение.

С 2022 года нашими специалистами проделана огромная работа по замещению импортных смазочных материалов с такими крупными холдингами, как «Сибур», «РусАл», «Северсталь», ГК «Металлоинвест», ТМК, «Газпром», «Роснефть» и другими.

Масло для газопоршневых двигателей

К маслам для стационарных газовых двигателей предъявляются особые требования. Они должны обладать такими свойствами, как:

- Стабильность вязкостных характеристик продукта,

- Низкая испаряемость и расход масла на угар,

- Высокая стойкость к окислению – низкий темп роста кислотного числа,

- Высокий моющий потенциал,

- Пониженная сульфатная зольность (снижение шламообразования),

- Улучшенные противоизносные характеристики.

Критерии оценки масла – спецификации оборудования (OEM) и проведение эксплуатационных (полевых) испытаний. Продолжительность полевых испытаний газовых масел не менее 6 месяцев (3-4 тыс. моточасов).

Использование ECOFES масла позволяет:

- Увеличить межсервисный интервал за счет высоких эксплуатационных свойств масел,

- Повысить КПД установки,

- Уменьшить простои и затраты на ремонт,

- Поддерживать стабильную работу в широком диапазоне температур и нагрузок.

Масло для газопоршневых двигателей ЭКО ФЭС ГП-40С

267 – это полностью синтетическое масло с добавлением фосфатированного сложного эфира (ФЭС) для стационарных двух- и четырехтактных газопоршневых двигателей. Продукт производится на основе синтетических базовых масел IV, V, VI группы по API с использованием малозольного пакета присадок и добавлением фосфатированного сложного эфира. Масло полностью совместимо с системами снижения токсичности выхлопа и обеспечивает эффективную защиту двигателя от отложений и износа. Специально подобранная композиция антиокислительных присадок способствует увеличенному сроку службы масла, в сравнении с аналогами.

Область применения масла ЭКО ФЭС ГП-40С 267:

- для стационарных газопоршневых двигателей, применяемых в коммунальном хозяйстве, когенерации на промышленных предприятиях, газоперекачивающих станциях, газопоршневых электростанциях (ГПЭС) на месторождениях нефти и газа,

- двигателях, работающих на природном газе, попутном нефтяном газе,

- двигателях с наддувом и без, работающих в тяжелых условиях,

- двигателях, оборудованных системами снижения токсичности выхлопных газов,

- двигателях, работающих в тяжелых условиях на обедненных смесях, входящих в состав когенерационных установок, в том числе с турбонаддувом.

Масло не содержит соединений на основе цинка и серы. Является аналогом и полностью заменяет Shell Mysella S5, S3 N40, PetroCanada X8000, MOBIL Pegasus, 1005 Texaco HDAX 7200.

Преимущества продукта:

- великолепная чистота поршней и двигателя,

- высокая стойкость к окислению,

- защита деталей от коррозии,

- отличные антифрикционные и противоизносные свойства,

- низкая зольность,

- отсутствие отложений и шламов на поверхности металла.

Компания ООО «ЭКОХИМТЕХ» предоставляет услугу мониторинга масел и специальных жидкостей в собственной лаборатории, а также в аккредитованной химико-аналитической лаборатории РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, а также услугу анализа испытаний всех видов топлива в аккредитованной химико-аналитической лаборатории РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.

ECOFES LubriSense – это уникальный сервис технической поддержки, который объединяет сбор, анализ данных и прогнозирование состояния работающего моторного масла и охлаждающей жидкости в стационарных газопоршневых установках.

Сайт производителя: https://экофэс.рф/

Подписывайтесь на наш ТГ-канал: @ljv21energy

07.11.2025

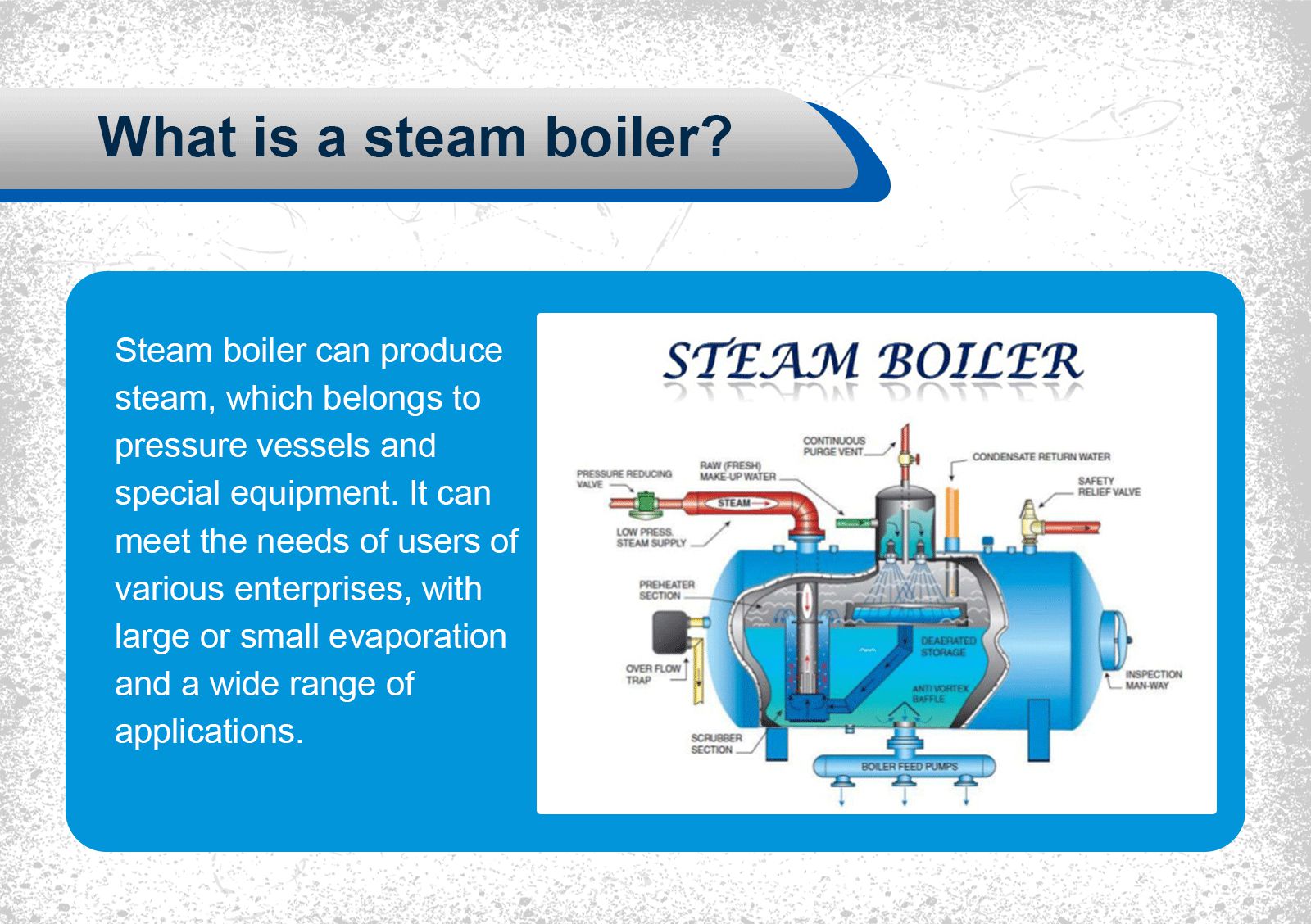

Паровые котлы играют важную роль как в промышленности, так и в коммерческом секторе. Они обеспечивают надежное тепло и пар для производства, выработки электроэнергии и отопления зданий. В случае возникновения аварийных ситуаций это может привести к дорогостоящему простою, потерям энергии и угрозам безопасности. Понимание того, как выявлять, устранять и устранять распространённые проблемы, имеет решающее значение для поддержания производительности и эффективности системы. В этом подробном руководстве мы рассмотрим наиболее распространенные устранение неисправностей парового котла проблемы, их причины и рекомендуемые экспертами решения для обеспечения бесперебойной работы вашей системы.

Понимание принципа работы парового котла

Прежде чем приступить к устранению неполадок, важно понять, как паровой котел работает.

Типичный паровой котел нагревает воду в закрытом сосуде до образования пара. Полученный пар распределяется по трубам для обеспечения отопления или электроснабжения различных объектов. Основные компоненты включают в себя:

• Горелка – смешивает топливо и воздух для создания горения.

• Теплообменник — передает тепло от продуктов сгорания к воде.

• Система контроля давления — регулирует внутреннее давление для предотвращения опасностей.

• Система возврата конденсата — возвращает сконденсированный пар обратно в котел.

Неисправность любого из этих компонентов может привести к снижению эффективности или полному отказу системы.

Распространенные проблемы паровых котлов и их причины

а. Котел не греет и не производит пар

Симптомы: Нет выхода пара или недостаточный нагрев.

Возможные причины: Отсутствие зажигания или неисправность горелки, неисправный термостат или реле давления, низкий уровень воды, препятствующий передаче тепла.

б) Низкое давление в котле

Симптомы: Нестабильная подача пара или отключение системы.

Возможные причины: Протекающие клапаны или трубы, скопление воздуха в системе, неисправный предохранительный клапан.

в. Странные шумы (стук, свист или бульканье)

Симптомы: Необычные звуки во время работы.

Возможные причины: Закипание воды из-за образования накипи, попадания воздуха в систему отопления, неравномерного потока воды или колебаний температуры.

г. Утечки воды

Симптомы: Скопление воды возле котла или видимые капли.

Возможные причины: Корродированные трубы или соединения, изношенные прокладки или уплотнения, трещины в теплообменнике.

е. Котел постоянно отключается

Симптомы: Частые циклы или автоматические выключения.

Возможные причины: Неисправные датчики или плата управления, сработала система отключения из-за перегрева или низкого уровня воды, плохая вентиляция или засоренный дымоход.

Пошаговое руководство по устранению неисправностей парового котла

Шаг 1: Проверьте подачу питания и топлива

Убедитесь, что котел получает достаточно электроэнергии, газа или масла. Проверьте переключатели, автоматические выключатели, запорные клапаны и давление топлива.

Шаг 2: Проверьте уровень воды

Низкий уровень воды может привести к автоматическому отключению. Заполните систему согласно рекомендациям производителя и проверьте клапаны, соединения и линию подачи воды на наличие утечек.

Шаг 3: Проверьте показания давления

Паровой котел в норме: давление часто колеблется от 10 до 15 фунтов на кв. дюйм (в зависимости от системы). Если показания низкие, проверьте наличие утечек, неисправностей регуляторов давления или предохранительного клапана.

Шаг 4. Прокачайте систему

Воздух, скопившийся в трубах, может вызывать шум и плохое распределение тепла. Спустите воздух из радиаторов или используйте воздухоотводчики для безопасного выпуска скопившегося воздуха.

Шаг 5: Осмотрите горелку и запальную горелку

Если же линия индикатора котел не греет, возможно, горелка загрязнена или смещена, или запальное пламя погасло. Очистите компоненты и восстановите зажигание, соблюдая правила техники безопасности.

Шаг 6. Проверьте коды ошибок

На панелях управления современных котлов отображаются коды ошибок. Чтобы определить и устранить конкретную проблему, обратитесь к руководству пользователя.

Шаг 7: Контроль температуры и давления

Проверьте исправность термостатов, реле давления и ограничителей. Замените неисправные датчики, чтобы предотвратить перегрев или непреднамеренные отключения.

Советы по профилактическому обслуживанию для предотвращения проблем с паровыми котлами

• Проводить регулярные осмотры: Еженедельно проверяйте наличие утечек, коррозии и необычных шумов.

• Промывка и продувка: Удаляйте осадок и контролируйте уровень TDS, чтобы предотвратить образование накипи и перенос.

• Испытание предохранительных клапанов: Убедитесь, что предохранительные клапаны правильно открываются/закрываются и соответствуют требованиям норм.

• Калибровка элементов управления: Поддерживайте точность показаний датчиков температуры и давления.

• Запланируйте ежегодное профессиональное обслуживание: Пригласите сертифицированного специалиста почистить, настроить и осмотреть всю систему.

Повышение энергоэффективности и снижение затрат

Поиск и устранение неисправностей не только предотвращает простои, но и повышает энергоэффективность. Рассмотрите эти усовершенствования для долгосрочной экономии:

• Установить экономайзеры для рекуперации отходящего тепла из дымовых газов.

• Переход на модулируемые горелки для точного управления соотношением воздух-топливо.

• Изолируйте трубопроводы и корпус котла. чтобы минимизировать потери тепла.

• Развертывание цифрового мониторинга для отслеживания производительности в режиме реального времени и подачи сигналов тревоги.

• Реализовать рекуперацию конденсата повторно использовать горячую воду и сократить расход топлива.

Когда звонить профессионалу

Хотя небольшие проверки можно выполнить собственными силами, вызовите квалифицированного специалиста по котлам, если вы столкнулись со следующими проблемами:

• Постоянные перепады давления или частые отключения из-за низкого уровня воды.

• Повторные отключения или блокировки с неустраненными кодами ошибок.

• Утечка воды из теплообменника или основного трубопровода.

• Необычные запахи или подозрения на утечку топлива.

• Сбои системы управления, проблемы с проводкой или небезопасные показания сгорания.

Заключение

Правильно обслуживаемый паровой котел — залог эффективной и безопасной работы. Понимая общие принципы проблемы с паровым котлом, следуя структурированному устранение неисправностей парового котла, процесс и профилактическое обслуживание помогут вам минимизировать время простоя и повысить эффективность. Независимо от того, связана ли ваша проблема с низким давлением в котле, необычными шумами, или же котел не греет, дисциплинированный подход обеспечивает надежную работу и снижение эксплуатационных расходов.

Источник: dabonn.com.

Подписывайтесь на наш ТГ-канал: @ljv21energy

05.11.2025

Эффективное использование энергетических ресурсов становится все более актуальной задачей для современных предприятий. Системы утилизации тепла, применяемые в газовых мини-ТЭЦ, представляют собой одно из наиболее перспективных решений в этой области. Эти системы позволяют не только генерировать электрическую энергию, но и использовать тепловую энергию, образующуюся в процессе работы установок, что значительно повышает общую эффективность и снижает эксплуатационные затраты.

Рассмотрим преимущества систем утилизации тепла, их основные характеристики и ответим на часто задаваемые вопросы. Вы узнаете, почему наши решения являются оптимальным выбором для вашего предприятия и как они могут помочь вам снизить энергозатраты и повысить общую эффективность работы.

Утилизация тепла с помощью мини-ТЭЦ на предприятии

Газовые мини-ТЭЦ, оснащенные системами утилизации тепла, работают в режиме когенерации, что означает одновременную выработку как электрической, так и тепловой энергии. Это позволяет предприятиям максимально использовать топливо, снижая при этом его расход. Тепловая энергия, получаемая от выхлопных газов и охлаждающих контуров газопоршневых или дизельных установок, может быть использована для различных нужд — от обогрева помещений и горячего водоснабжения до технологических процессов в промышленности.

Компания Rolt Group предлагает передовые решения в области систем утилизации тепла, обеспечивая высокую надежность и эффективность своих установок. Наши системы могут быть адаптированы под различные условия эксплуатации и потребности клиентов, что делает их универсальным инструментом для повышения энергоэффективности.

Практическое применение газопоршневых установок в системе утилизации тепла

Использование систем утилизации тепла особенно актуально в регионах с холодным климатом, где затраты на обогрев значительно выше. Rolt Group имеет успешный опыт реализации проектов в северных регионах, таких как Республика Саха (Якутия), где наши установки доказали свою надежность и эффективность в экстремальных климатических условиях.

Благодаря применению передовых технологий и материалов, таких как коррозионностойкая нержавеющая сталь, системы Rolt Group обладают длительным сроком службы и высокой эксплуатационной надежностью. Наши установки полностью автоматизированы, что обеспечивает простоту их эксплуатации и минимальные затраты на обслуживание.

Сделайте правильный выбор

Компания Rolt Group предлагает передовые решения в области систем утилизации тепла для газопоршневых и дизельных электростанций. Вот несколько причин, почему стоит выбрать нашу компанию:

1. Высокая эффективность: Когенерационные установки позволяют увеличить коэффициент полезного использования топлива до более чем 92%, что значительно снижает энергозатраты.

2. Экологичность: Мини-ТЭЦ на газе обеспечивают высокие экологические показатели, что позволяет сократить выбросы вредных веществ в атмосферу.

3. Независимость: Использование наших систем позволяет предприятиям стать независимыми от внешних поставщиков тепловой энергии.

4. Минимальные тепловые потери: Установки обеспечивают минимальный уровень тепловых потерь — не более 1%, по сравнению с традиционными теплосетями, где потери достигают 12-15%.

5. Автоматизация и надежность: Когенерационные энергетические установки полностью автоматизированы и обеспечивают поддержание всех заданных температурных режимов, что гарантирует высокую эксплуатационную надежность и длительный срок службы.

6. Инновационные технологии: Мы используем самые современные технологии и материалы, такие как коррозионностойкая нержавеющая сталь, что обеспечивает долговечность и надежность наших систем.

7. Гибкость решений: Наши системы могут быть адаптированы под конкретные нужды клиента, будь то производство горячей воды, пара, холода или участие в технологических процессах различных отраслей промышленности.

Часто задаваемые вопросы

1. Каковы преимущества системы утилизации тепла, по сравнению с традиционными системами?

Система утилизации тепла Rolt Group значительно повышает эффективность использования топлива, позволяя предприятиям снижать энергозатраты и сокращать выбросы вредных веществ. Установки обеспечивают высокий коэффициент полезного использования топлива и минимальные тепловые потери.

2. Можно ли использовать системы утилизации тепла для различных технологических процессов?

Да, системы могут быть интегрированы в любые теплоемкие технологические процессы, включая производство горячей воды, пара, холода и другие промышленные применения. Инженеры подберут оптимальное решение для вашего предприятия.

3. Какие типы котлов-утилизаторов предлагаются?

Компания предлагает широкий ассортимент котлов-утилизаторов, которые обеспечивают высокую эффективность и надежность в процессе утилизации тепла. Эти котлы являются ключевым элементом систем утилизации тепла и предназначены для преобразования тепловой энергии, полученной от выхлопных газов и охлаждающих контуров газопоршневых или дизельных установок, в полезную тепловую энергию. Вот основные типы котлов-утилизаторов, которые предлагает Rolt Group:

Жаротрубные котлы-утилизаторы

Жаротрубные котлы-утилизаторы являются одним из наиболее популярных и эффективных типов котлов, используемых в системах утилизации тепла. Они характеризуются следующими преимуществами:

• Высокая теплопередача: Жаротрубная конструкция обеспечивает высокую эффективность теплопередачи от горячих выхлопных газов к теплоносителю.

• Компактность: Такие котлы занимают меньше места по сравнению с другими типами, что делает их идеальными для установки в ограниченных пространствах.

• Простота обслуживания: Жаротрубные котлы легко обслуживаются и очищаются, что снижает эксплуатационные расходы.

Котлы-утилизаторы с системой автоматической очистки

Для обеспечения максимальной эффективности и минимизации эксплуатационных затрат, Rolt Group предлагает котлы-утилизаторы, оснащенные системой автоматической очистки. Эта система позволяет поддерживать высокую производительность котла, удаляя накопившиеся загрязнения без необходимости остановки оборудования. Преимущества таких котлов включают:

• Увеличенный срок службы: Система автоматической очистки предотвращает образование накипи и других загрязнений, что продлевает срок службы котла.

• Постоянная эффективность: Автоматическая очистка поддерживает высокий уровень теплопередачи, что обеспечивает стабильную работу установки.

• Минимальные эксплуатационные затраты: Отсутствие необходимости в частых остановках для ручной очистки сокращает затраты на обслуживание и простои оборудования.

Котлы-утилизаторы для специфических условий эксплуатации

Rolt Group также предлагает котлы-утилизаторы, разработанные для работы в специфических условиях эксплуатации, таких как северные регионы с экстремально низкими температурами или промышленные предприятия с особыми требованиями к теплопередаче. Эти котлы обладают следующими характеристиками:

• Повышенная устойчивость к коррозии: Использование коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь, обеспечивает долгосрочную надежность и эффективность работы котла в агрессивных средах.

• Адаптация под климатические условия: Котлы разработаны с учетом специфических климатических условий, что гарантирует их надежную работу даже в экстремальных температурах.

• Интеграция с технологическими процессами: Котлы могут быть адаптированы для использования в различных технологических процессах, таких как производство горячей воды, пара или холодоснабжение.

4. Какова роль коррозионностойкой нержавеющей стали в системах Rolt Group?

Мы используем коррозионностойкую нержавеющую сталь практически во всех элементах наших систем утилизации тепла. Это обеспечивает высокую эксплуатационную надежность и длительный срок службы установок, а также предотвращает загрязнение теплоносителя примесями.

5. Какие преимущества дает отсутствие взаимодействия теплоносителя заказчика с контуром котла-утилизатора?

Такое инженерное решение предотвращает загрязнение котла-утилизатора примесями, содержащимися в воде контура заказчика. Это исключает осаждение накипи на поверхности котла, предотвращая неравномерный нагрев и снижение теплоотдачи, что способствует долговечности и надежности установки.

6. Что такое тригенерация и как она используется в системах Rolt Group?

Тригенерация — это процесс, при котором когенерационные установки вырабатывают не только электрическую и тепловую энергию, но и холод. Системы Rolt Group позволяют использовать вырабатываемое тепло для охлаждения, что расширяет возможности применения наших установок в различных технологических процессах, таких как кондиционирование и холодильные установки.

7. Каким образом Rolt Group адаптирует свои системы под северные регионы?

Rolt Group имеет опыт реализации проектов в северных регионах, таких как Республика Саха (Якутия). Когенерационные системы адаптированы для работы в экстремальных климатических условиях и могут быть установлены на дизельные генераторы, использующие жидкое топливо, что обеспечивает надежное и эффективное энергоснабжение в условиях низких температур.

Вывод

Системы утилизации тепла представляют собой современное и эффективное решение для повышения энергоэффективности и снижения затрат на энергопотребление в промышленных и коммунальных предприятиях. Эти системы позволяют максимально использовать вырабатываемую тепловую энергию, что делает их незаменимыми в условиях растущих требований к экологической чистоте и экономической эффективности производства.

Когенерационные установки обеспечивают высокий коэффициент полезного использования топлива, что способствует значительному сокращению энергозатрат. Использование коррозионностойких материалов и передовых технологий гарантирует длительный срок службы и надежность наших систем. Полная автоматизация процессов позволяет минимизировать необходимость постоянного контроля и обслуживания, что дополнительно снижает эксплуатационные расходы.

Сделайте выбор в пользу значительной экономии ресурсов и повышения общей эффективности вашего предприятия. Эксперты готовы предложить оптимальное решение для любого технологического процесса, гарантируя максимальную отдачу от вложенных средств.

В условиях стремительного роста затрат на энергию и повышенного внимания к экологической безопасности, системы утилизации тепла станут вашим верным решением в создании устойчивого и эффективного производства. Инвестируя в передовые технологии, вы делаете важный шаг к будущему, где энергоэффективность и экологическая ответственность становятся основой успешного бизнеса.

Источник: rolt.ru.

Подписывайтесь на наш ТГ-канал: @ljv21energy

28.10.2025. Газ — второй по популярности источник электроэнергии в России. На сегодняшний день доля газовой генерации в структуре производства электроэнергии ЕЭС РФ составляет около 49,5 % (при общей установленной мощности электростанций около 264 млн МВт по состоянию на начало 2025 года). В 2024 году общая выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 1150 млрд кВт⋅ч, из которых на тепловые электростанции, в основном работающие на газе, пришлось 57,3 %. Но на этом возможности использования газа не исчерпываются. Учитывая рост энергопотребления, ограниченную мощность и износ централизованных сетей, которые ведут к росту тарифов, все большую актуальность приобретает автономное энергоснабжение. В первую очередь — на базе газопоршневых установок (ГПУ) и энергоцентров на их основе.

Модульные ГПУ становятся все более востребованными благодаря компактности, высокой эффективности (КПД до 45 % при производстве электроэнергии и до 90% в схемах с когенерацией) и возможности работы на природном газе, ПНГ и биогазе. ГПУ, выпускаемые как западными производителями (MWM, Jenbacher, Cummins и др.), так и китайскими компаниями (в первую очередь Weichai, Jichai и Yuchai), хорошо известны в России и предлагают широкий спектр решений в диапазоне мощности от 40 до 3 000 кВт.

В условиях санкционных ограничений, которые усложняют поставки импортных комплектующих, многие игроки рынка, инвестируют в локализацию производства на базе отечественные двигателей (ЯМЗ, ММЗ, ТМЗ и пр.), что снижает зависимость от импорта. Однако на сегодняшний день это направление недостаточно развито, а по стоимости отечественные решения часто не выигрывают у импортных. В такой ситуации наиболее перспективным решением представляется предложенная «Аггреко Евразия» концепция углубленного пакетирования, предполагающая локализованную сборку энергоцентров с применением двигателей зарубежного (прежде всего китайского) производства и отечественной инженерной обвязки, генераторного оборудования и систем управления (АСУТП).

Тренды в сегменте автономных ГПУ

Модульность и масштабируемость

Модульные ГПУ позволяют гибко управлять мощностью энергоцентров, добавляя или убирая блоки в зависимости от потребностей. Это особенно актуально для объектов с переменной нагрузкой, таких как буровые установки или промышленные предприятия.

Когенерация и тригенерация

Использование ГПУ предполагает возможность когенерации и тригенерации, что повышает их КПД до 85–90 %, позволяет предприятиям снизить затраты и увеличивает рентабельность производства.

Экологичность и использование ПНГ

Адаптация установок для работы на ПНГ и биогазе позволяет утилизировать отходы и снижать объемы выбросы.

Цифровизация и автоматизация

Современные ГПУ оснащаются системами удаленного мониторинга и управления, что оптимизирует эксплуатацию и снижает затраты на обслуживание. Например, установки «Аггреко» обеспечивают до 8000 и более часов автономной работы в год с минимальным вмешательством оператора.

Решение проблемы дефицита сетевых мощностей

Дефицит сетевых мощностей — актуальная проблема для 20 % объектов в регионах с интенсивным промышленным развитием, таким как Сибирь и Дальний Восток. Модульные ГПУ решают эту проблему благодаря следующим преимуществам:

Быстрое развертывание

Энергоцентры на базе ГПУ могут быть смонтированы и запущены за 2–4 месяца

Масштабируемость

Возможность добавления модулей позволяет адаптировать мощность под растущие потребности

Автономность

ГПУ обеспечивают энергоснабжение в удаленных регионах, где сети недоступны

Экономичность

Себестоимость электроэнергии от ГПУ часто ниже сетевых тарифов

Примеры из практики

Как известно, практика — лучший критерий истины. Эффективность решений на базе ГПУ наглядно иллюстрирует опыт реализованных проектов, уже доказавших свою рентабельность.

Пилотный проект для «Лукойл» (2020)

В 2020 году «Лукойл» и «Аггреко Евразия» запустили инновационный проект бурения на газе. Энергоцентр мощностью 7,7 МВт включал 7 газовых генераторов «Аггреко» по 1375 кВА и суперконденсаторную установку для стабилизации работы при резкопеременной нагрузке.

Проект позволил эффективно утилизировать ПНГ, ранее сжигаемый на факелах, и сократить затраты на энергоснабжение буровых на 50 %.

Энергоцентр для «РН-Уватнефтегаз» (2016)

Компания «РН-Уватнефтегаз» столкнулась с дефицитом мощности при разработке одного из месторождений из-за ограничений местной энергосети и высоких затрат на дизельную генерацию. В 2016 году специалисты «Аггреко Евразия» за 60 дней развернули энергоцентр мощностью 35 кВт.

Решение позволило полностью отказаться от дизельной генерации, снизить эксплуатационные затраты на 32 %, повысить эффективность утилизации ПНГ и начать разработку месторождения в срок.

ТЭС для ЧТПЗ и ПНТЗ (2020-2021)

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) и Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) ранее полностью зависели от закупок сетевой электроэнергии. Решением проблемы стали смонтированные «Аггреко Евразия» модульные ТЭС на природном газе.

В итоге на ЧТПЗ ТЭС «Аггреко» смогли обеспечить 50 % потребляемой предприятием электроэнергии и 40 % тепла. Достигнутая на момент реализации проекта экономия составила около 280 млн рублей в год.

Перспективы развития газовой генерации

Рынок модульных ГПУ в России имеет значительный потенциал роста. Основные драйверы:

Рост энергопотребления

по данным Минэнерго, спрос на электроэнергию растет, особенно в промышленных регионах

Модернизация сетей

устаревшая сетевая инфраструктура требует инвестиций

Экологические цели

Россия стремится к сокращению объема выбросов CO2

Локализация производства

рост производства отечественных ГПУ снижает их стоимость

По прогнозам, в ближайшей перспективе рынок ГПУ будет расти в сегментах наиболее востребованного диапазона мощностей (50-2500 кВт).

Проблематика внедрения

Вместе с тем, рынок модульной газовой генерации сталкивается и с рядом вызовов. Прежде всего, это высокие первоначальные затраты: инвестиции в оборудование и инфраструктуру остаются значительными, несмотря на достаточно быструю окупаемость.

В этом контексте наиболее привлекательной представляется предлагаемая «Аггреко Евразия» арендная модель. Она позволяет не только обойтись без инвестиций, но также существенно снизить налогооблагаемую базу и сократить эксплуатационные расходы.

63 установки Weichai собрано к весне 2025 года

Еще одна проблема — санкции. Ограничения на импорт комплектующих усложняют производство и обслуживание, хотя локализация частично решает проблему. Решением проблемы являются концепция углубленного пакетирования и переориентация на двигатели китайского производство. Например, «Аггреко Евразия» уже перевела часть своего флота модульных генераторов на двигатели Weichai Power мощностью 1 МВт, заменивших моторы Cummins. На своем производстве в Тюмени компания успешно пакетирует эти двигатели для работы на ПНГ. К весне 2025 года собрано уже 63 установки Weichai, из них 50 работают на объектах заказчиков, включая упомянутый ранее ЧТПЗ, а также месторождения ООО «Газпромнефть-Хантос» и дочерние предприятия ПАО «Роснефть».

Источник: aggreko-eurasia.ru.